Персонализация образовательного процесса в высшей школе

Развитие европейской высшей школы демонстрирует четкую и устойчивую приверженность идеи персонализации образования, рост которой способствует подъему университетов, что в свою очередь обуславливается совместным действием трех макрокультурных факторов «Большой тройки» – продуцированием прогрессивных идей в обществе, наличием культурного слоя и наук, а также социальных, гражданских свобод и университетской автономии.

В XX в. происходит бурный рост антропоцентристских направлений в философии, психологии, педагогике, прочно вводящих категорию личности в систему научно-гуманитарного знания и образования в качестве ведущего понятия и ценности. Идея персонализации вузовского обучения становится определяющим вектором построения высшей школы.

Развитие отечественной высшей школы отличается асинхронностью по отношению к европейскому процессу. Если в Европе университетский процесс был инициирован и стимулирован общественно-демократическим подъемом в связи с развития торгово-ремесленных городов (движением «снизу»), то в России университеты создавались самим государством, движущимся в сторону усиления абсолютизма и централизации власти (т.е. «сверху»). В Европе идея персонализации образования выступала изначальным вектором становления высшей светской школы. Для отечественного высшего образования эта идея актуализировалась по мере развития самой высшей школы как закономерная необходимость утверждения самого духа и смысла высшего образования, пробивая себе дорогу под прессом авторитаризма и консерватизма.

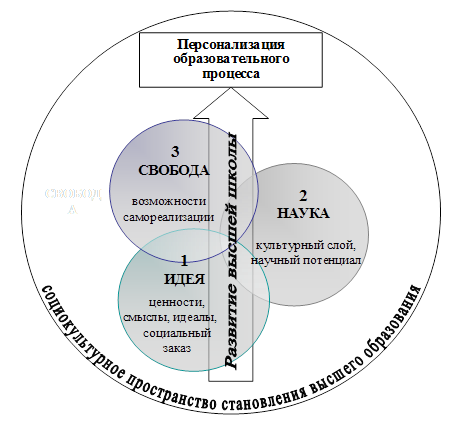

Анализ исторического опыта позволил выявить в ряду ведущих макро-цивилизационных условий обеспечения персонализации образовательного процесса в высшей школе три определяющих фактора:

- во-первых, наличие культурного импульса в лице общественно осознанной (национальной) идеи-конструкции общества и человека;

- во-вторых, наличие культурного слоя, полагающего развитие наук, искусств, технологий, профессий, традиции социально-гуманитарной мысли и т.д.;

- в-третьих, наличие широкого спектра свобод как возможностей реализации конструктивных идей, саморазвития и самореализации, развертывания творческого опыта.

Содержательно и терминологически эти три «направления роста» высшей школы составили основу разработанной в исследовании концепции «Большой тройки». Такое определение дано в силу большой культурной емкости и смысловой нагрузки выделенных факторов. Кратко факторы можно обозначить и как узловые социокультурные феномены – идея, наука, свобода. Представленная конструкция трех макрофакторов выступает как исходная социокультурная матрица динамичного развития высшей школы (см. рис.1).

|

Рис.1. «Большая тройка» персонализации образовательного процесса в высшей школе

Данные макрофакторы как самостоятельные существуют весьма условно, поскольку всегда взаимосвязаны и не действуют изолированно друг от друга. Для развития образовательного процесса и всей сферы высшего образования принципиальное значение имеет совместный и сбалансированный рост всех трех факторов. Нарушение синхронности и баланса в их действии может приводить к ассиметричным сдвигам социокультурной матрицы развития высшего образования, вызывая стагнации, упадок, разрушение или перенапряжение в функционировании высшей школы.

Так, обращение к генезису отечественной высшей школы позволило выявить дисбаланс в соотношении трех макрокультурных факторов (идеи, науки и свободы). Если первые два фактора проявлялись на российской почве достаточно отчетливо (Россия, как правило, не испытывала дефицита ни в плодотворных идеях, ни в отношении научно- культурного потенциала), то третий фактор (свобода) на протяжении всей российской истории оставался явно недостаточным для полноценной реализации и плодотворных социальных идей и проектов, и научного потенциала.

Еще по теме:

Проектно-исследовательская

деятельность как один из методов образовательного процесса

Исследовательская деятельность лежит в основе научной деятельности, однако в рамках образовательного процесса данная исследовательская деятельность, хоть и схожа с научной, однако имеет перед собой совершенно иные цели. Как и научно-исследовательская деятельность, исследовательская деятельность в р ...

Психолого-педагогические аспекты становления ценностной сферы личности

Теоретические подходы к определению понятия«ценностные ориентации личности» Педагогическая аксиология- сравнительно молодая наука. В сфере ее интересов находятся такие понятия как ценность, ценностное сознание, ценностные ориентации. Педагогическая аксиология изучает взаимовлияние ценностей и лично ...

Влияние на мотивацию в учебном процессе

Развитие мотивации к учению в современной школе строится на достижении успеха. Это требует создания особой учебной программы с градацией сложности задач, времени усвоения, особого стиля взаимодействия учителя и ученика на уроке. Технология развития мотива достижения достаточно полно представлена в ...

Педагогика как наука

Обучение было и всегда будет, пока живет человечество. Можно сказать, что подготовка молодого поколения к участию в жизни общества путем передачи социального опыта есть неотъемлемая общественная функция во все времена и у всех народов.

Категории

- Главная

- Методы производственного обучения

- Новые технологии обучения

- Обучение чтению на начальном этапе

- Сущность воспитания

- Информатика и образование

- Формирование деятельности

- Карта сайта